Zeigt her Eure Daten

Wie transparent müssen Datenjournalisten arbeiten?

Müssen Journalisten ihre Daten offenlegen? Oder gar gleich den verwendeten Programmcode? Bild: Flickr/justgrimes

Von Kira Schacht

Mal wieder drei Monate gewartet und vierzehn Mails an eine Behörde geschrieben, um schließlich ein PDF-Dokument zu erhalten – mit fünf veralteten, nicht verwertbaren Zahlen. Solche Situationen lassen Datenjournalisten fluchen. Öffentliche Daten müssen einfach zugänglich sein, fordern viele von ihnen, sonst seien sie nicht wirklich offen. Doch der Enthusiasmus für Transparenz flaut oft rapide ab, sobald das Recherchestadium abgeschlossen ist. Noch immer ist es nicht selbstverständlich, dass Datenjournalisten ihre Methoden und Datensätze oder gar den verwendeten Programmiercode öffentlich zugänglich machen.

Dabei könnte man argumentieren, dass gerade Datenjournalisten besonders zur Transparenz verpflichtet sind. Schließlich profitieren sie von offenem Zugang zu Daten. Auch der Datenwissenschaftler Brian C. Keegan argumentiert in seinem Text „The Need for Openness in Data Journalism“, Datenjournalisten hätten eine besondere Verpflichtung zur Offenheit – mehr noch als Journalisten, die sich den klassischen Recherchemethoden ihres Berufsfelds bedienen.

Wissenschaft als Vorbild

Für Keegan resultiert das aus der Nähe des Datenjournalismus zur Wissenschaft, denn die Praxis beider Professionen ähnelt sich mitunter: In der Datenbeschaffung und -analyse verwenden Journalisten häufig Methoden, die aus der Wissenschaft stammen. Es liegt also nahe, sich nicht nur die Methoden, sondern auch die Maximen der Forschung abzuschauen, wie es auch Keegan in seinem Essay diskutiert. Zu den nachahmenswerten Prinzipien der Wissenschaft zählt er: Die freie Verfügbarkeit und Reproduzierbarkeit von Erkenntnissen, die gründliche Absicherung der Ergebnisse und die Offenheit für Kritik.

Einige Datenjournalisten fühlen sich dem Transparenzgedanken schon deshalb verpflichtet, weil Zahlen und Daten leicht den Eindruck vermeintlicher Objektivität erwecken. Das Potential zur Manipulation – ob absichtlich oder aus Versehen – ist daher gerade im Umgang mit Daten besonders hoch.

Ehrlichkeit stärkt das Vertrauen

Neben der Verpflichtung zur Offenheit, die aus der Nähe zur Wissenschaft entspringt, birgt bereits die Berufsethik des Journalismus gute Gründe, Transparenz zu praktizieren. Wer von einem mündigen Publikum ausgeht, der sollte es auch als mündig behandeln und für die eigenen Aussagen Rechenschaft ablegen. Diese Form der Ehrlichkeit stärkt zudem das Vertrauen der Leser, ein wertvolles Gut in einer für den Journalismus wirtschaftlich schwierigen Zeit.

Verwendete Methoden sauber zusammenzustellen, kann außerdem schlicht für die eigenen Arbeitsabläufe von Vorteil sein. „Automate everything“, automatisiere alles, schreibt David Eads vom Visuals-Team des US-amerikanischen National Public Radio. Das empfiehlt auch Datenjournalist Timo Grossenbacher vom Data-Team des Schweizer Radio und Fernsehen.

https://twitter.com/ChElm/status/657863447925891072

Denn ist der Code reproduzierbar, kann beim nächsten Mal der Computer allein die Arbeit machen, während der Journalist Kaffee trinkt. Zusätzlich dient die Methodentransparenz als Selbstkontrolle: Wer weiß, dass ihm nachher jeder auf die Finger schauen kann, arbeitet sauberer. Der Ansporn, höhere Qualität zu liefern, steigt deutlich.

Wie die konkrete Umsetzung von Transparenz schließlich aussieht, hängt zum einen von der Arbeitsweise der jeweiligen Journalisten ab, zum anderen aber auch von den Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten.

Von der Quelle bis zum Quellcode

Der simpelste Ansatz sind schlichte Quellenangaben. Auch wer keinen Datenjournalismus betreibt, kann seine Aussagen in solcher Form belegen. Doch gerade wenn die Datenarbeit intensiver wird, ist der Erkenntnisweg von der Quelle zum Ergebnis nicht mehr unbedingt ohne weiteres nachvollziehbar. Ein Recherchelogbuch kann helfen, Methoden und Arbeitsschritte zu erläutern. Ein gut geschriebenes Logbuch kann sogar zum eigenen Artikel werden, wie etwa bei einem Stück von The Atlantic über die Netflix-Mikro-Genres.

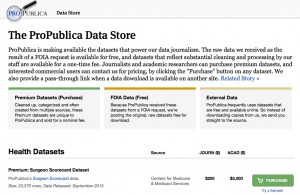

Der ProPublica Data Store bietet kostenlose und kostenpflichte Daten zum Download an und verlinkt Daten externer Quellen. Bild: Screenshot ProPublica Data Store

Wer noch weiter gehen möchte, kann zusätzlich die verwendeten Daten veröffentlichen – in roher oder bearbeiteter Form. Das ermöglicht interessierten Nutzern und Kollegen, eigene Nachforschungen anhand der Daten anzustellen. Die Datenverzeichnisse von Guardian und ProPublica sowie der Weblog FiveThirtyEight sind gute Beispiele für dieses Modell. Auch im deutschsprachigen Raum verpflichten sich immer mehr Datenjournalisten dem Open-Data-Prinzip: Das Interaktiv-Team der Berliner Morgenpost stellt etwa die Rohdaten seiner Beiträge über Google Spreadsheets zur Verfügung. Das Data Team des Schweizer Rundfunk und Fernsehen (SRF) veröffentlicht gleich alles bis hin zum Code auf der Plattform Github, wo Software-Entwickler ihre Projekte in Teamarbeit verwalten und zum Download verfügbar machen können.

Neben Google Spreadsheets und GitHub gibt es viele weitere Möglichkeiten, Transparenz zu implementieren. Eine davon ist Project Jupyter: In sogenannten Notebooks lassen sich ausführbarer Code, Text und grafische Elemente in einem Dokument verbinden, um eine interaktive Methodenbeschreibung zu ermöglichen.

https://twitter.com/Remrow/status/657589320451235840

In der Praxis ist Transparenz allerdings trotzdem kein Kinderspiel. „Realistisch gesehen“, schreibt Brian Keegan, „ändern sich Praktiken nur, wenn es auch Anreize zur Veränderung gibt.“ Daran mangelt es fast überall. Zeit ist im Journalismus bekanntlich Geld, und die Zeit, die eine sorgfältige Aufbereitung der Arbeitsschritte fordert, rechnet sich oft nicht. „Wenn wir Kollegen helfen möchten, dann muss der Code verständlich und kommentiert sein. Und das ist tatsächlich Aufwand, den wir in einem so kleinen Team nicht leisten können“, schreibt etwa Julius Tröger vom Interaktiv-Team der Berliner Morgenpost. Seine Daten veröffentlicht das Team dennoch, die Methoden werden extra beschrieben. Auch beim SRF-Data-Team fließt routinemäßig zusätzliche Arbeit in die ordentliche Aufbereitung des Codes.

Teamgeist statt Angst vor Ideendiebstahl?

Dabei ist fraglich, wie viel der „Durchschnittsleser“ davon überhaupt bemerkt. „Direkt haben wir noch nie Feedback von Lesern bekommen“, erzählt Timo Grossenbacher. „Es ist eher die Datenjournalisten-Szene, die auf so etwas reagiert.“ Schließlich sei, das müsse man ehrlich sagen, die Bemühung um Transparenz und Reproduzierbarkeit auch ein Stück weit Profilierung im Kollegenkreis. Die Dynamik, die die Open-Data-Bewegung in der Datenjournalismus-Community verursacht, ist interessant zu beobachten. Wenn jeder von den Erfahrungen des Anderen profitieren kann, wird die Angst vor Ideendiebstahl ersetzt durch … Teamgeist? Profilierungsdrang? Eine neue Form des Konkurrenzdenkens? Vielleicht eher eine Mischung aus allem.

Noch herrscht bei weitem keine Einigkeit über die Frage, wie mit Daten im Journalismus umgegangen werden sollte. Die nächsten Jahre werden wohl noch einige Tools und Lösungsansätze kommen und wieder gehen sehen. Doch wer weiß: Vielleicht kann der Datenjournalismus als Vorbild für andere Bereiche des Journalismus dienen. Denn hier beschränken sich Quellenangaben bis heute oft auf Sätze wie „Forscher haben herausgefunden …“.

Und vielleicht könnte sogar die Wissenschaft noch etwas vom Datenjournalismus lernen. Denn so vorbildlich transparent sie in ihren Idealen auch sein mag, so krankt sie doch an vielen Stellen. Erschreckend viele Studien sind nicht reproduzierbar, der Zugang zu Fachzeitschriften noch immer stark restriktiv. Auch das lässt Journalisten bei ihrer Arbeit manchmal fluchen. Ein weiterer Grund also selbst nach der Maxime zu handeln: Willst du offene Daten, so mach deine Daten offen!